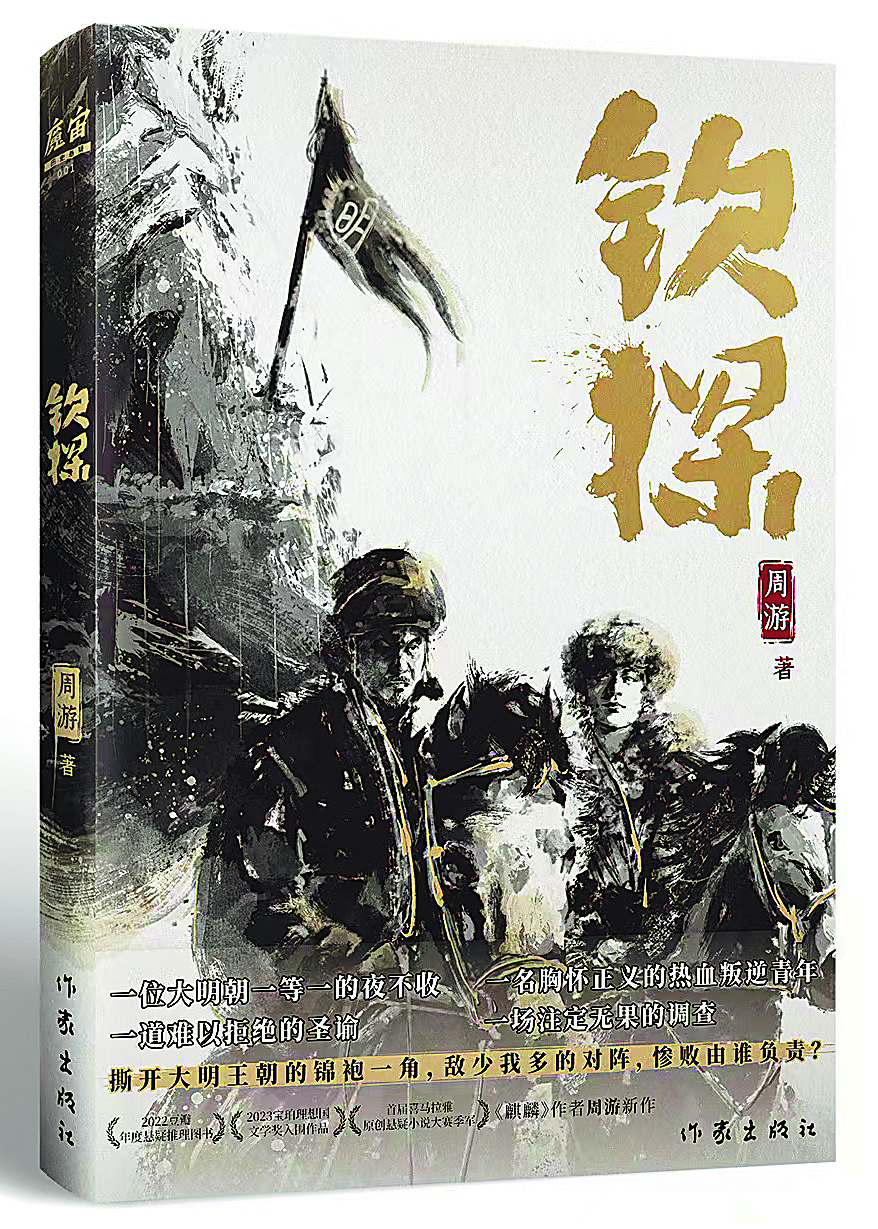

《钦探》,周游著,作家出版社,2024年4月

再普通的作家也应该有自己的文学观,凌空蹈虚也要凭借云彩托身。关于我的文学观或曰对文学的理解,在《麒麟》后记中已经说得挺多了。而今过去了几年,那篇后记于我依旧成立,但观念上也有新变,正好新作《钦探》面市,编辑邀我写篇创作谈。有表达的机会应当珍惜,所以仍要觍着脸啰唆几句。

谈新须当论旧,论旧须从反思始。回看《麒麟》,有三样最大的毛病,一是冗赘,二是刻露,三是格套。冗赘是字词语句仍不够精练,若来日修订,我当能再减一二万字,或许更多。刻露是情感不够冷静而杂带意气,表达不够浑厚而流于浅率。格套是情节类型过于追求拟古而缺乏出新,这一点颇无奈,与作七律只能按声调格律是一个道理。最自得的是文气连贯,充分享受到了讲述的快乐,倒没有羞悔少作的心态。为什么出现这些毛病,我大概也清楚内因,一是有证明与宣泄的执念,证明是因为不够从容,宣泄是因为缺乏深思;二是受到多年阅读经验的强力干预,未能尽脱桎梏而自由翱翔起来。我心中的好小说,应该有“溯洄从之,道阻且长”的追求,显然我尚未达到。我们强调小说的技艺时,总是偏重于建立某种精妙坚实的秩序,其实技艺也应当包括超脱秩序的潇洒游弋。小说不能停留在榫卯严密的木匠活儿层面,偶然性和即兴也很重要。

历史小说难作,不在于知识获取,我写《钦探》所参考的资料没有什么独门禁脔,都是些公开出版的典籍、专著与学术论文,于今互联网时代,谁都可以轻易地获取这些资料。难作也不在于剪裁编织与虚构,这需要成熟的写作技术的支撑,但稍具资材者,苦心练习也能窥其门径。最难的,说起来反而平常,就是对历史的认知。对历史的认知并非空泛概念,核心是对人物命运与时代关系的理解——这自然是从文学的角度来说的。

用所谓“古今人性情感共通”来作为历史小说的合理性,是非常薄弱的。孰谓人类的悲欢离合一定是可以互相理解的呢?何况是相隔数百年乃至更久的时空语境,何况是从读听经验中袭转来的、未经过深刻体悟的悲欢离合。不能停留在粗疏的“共通”,而应努力呈现准确的“独特”。能不能往深里走、往细微里走?悲欢离合可以细化为恐惧、愧疚、嫉妒、癫狂、仇恨,可以拓展向家庭关系、两性关系、道德议题,或许还可以跳出这些或私人或公共的主题,去探索时间与记忆的玄妙,去关注光线、气味、某种莫名的状态,小说依旧充满无限可能。这般而往,便能跳脱具体时空的限定,让历史小说复归到小说艺术本身,探讨真正的文学主题,而不只是提供陌生化的猎奇经验。说到底,不能只满足于讲一个刺激的故事,也不能害怕失败。重复与停滞才是写作者的死境。

要承认,历史叙述是通过层层不断的转述来完成的,所有历史的编纂都经历了讲述与转述的淬炼,讲述的动作在人口、人心、记忆与时间的多重加压下,少不得有扭曲、压缩甚至变质。这并非是说历史叙述尽值得怀疑,而是必须正视我们对叙述的依赖。故事通过叙述来完成,人的命运通过叙述来展演,历史在真诚叙述与虚假叙述千万次的争竞损益中稍现模糊的面貌。我以为,抛开考古学、历史学和文献学上的辨伪,于交叠地带的历史小说而言,不如将对真假的执迷转为将叙述作为信仰的确定。不管是小说的虚构还是史事的实录,都应该对叙述保持谨慎与敬畏。在记载与讽喻的功能层面上,虚构与实录是平等乃至同质的手段。正是在这个意义上,小说之寄托可行。也正因为此,修辞必须立其诚。

历史本身即有一种“光韵”,此光韵是昏黄的不是雪白的,是温润的不是刺目的。在这种光韵的普照下,美人、英雄、帝王、将相、平民,平等地享有一种圣像式的火焰背光。在这种背光的映射下,施恶者的罪过不会消泯,种种杀戮与卑鄙不会翻案洗白,而是以一种隐微难见的感染力,为善恶功过拉扯出一些余地,余地中白茫茫一片无善无恶,是进入判断与成见之前的空间。这个空间,即面对一个有名有姓、事迹历历可载的古人所产生的慨叹空间,这种慨叹可能是不知其所以然而自发兴起的,类似看到花开花落、王谢堂燕、琼楼残垣、美人迟暮、枭雄回首、豪杰末路所兴发的慨叹,无来由,说不清,稍不慎便是矫情,有节度方为衷诚。知慨叹,能慨叹,便有了“恕”和“敬”的可能。“恕敬”二字立于心头,方能看历史、评历史,也方能借历史去写小说。恕,不是鱼肉共情刀俎,而是同情生命、体察悲苦。敬,也不是某人某学神圣不可触碰、不可怀疑,而是登高山、临大海、望深渊,从心底产生震悚。恕敬也好,光韵也好,拉扯出来的空间也好,要强调的无非就是这句平淡而沉重的话:人是复杂的,历史是复杂的,从来都是复杂的。

要说明的是,历史于我很多时候是以文学史的面貌来呈现的,这不仅是阅读经验的惯性,还有理解方法与切入角度的问题。别人作历史小说,可能以爬梳史料为主,我当然也有处理史料的工作,但在史料外,诗文、小说、戏曲才是我把握某个时代尤其是细节与局部状况的头等材料。小说戏文,通常比后朝书写的前朝史更值得信赖。中国正史的编纂传统是新朝写旧朝,将两三百年的历史沿革概括整理,必然会压损细节的具体与丰盈,更不要说其中有意无意的叙述变形,文学作品便能有效补阙。

历史小说讲求时代风貌与生活细节的准确是情理之中,但我以为不必过分拘泥在这上头。历史小说不是论文,见高明的是谋篇布局、剪裁织绣、斟字酌句的文章修辞技法,以及个人情志的抒发。何谓个人情志?就是发愤寄托这类抱负。可以不认同发愤寄托,但一定要清楚地知道自己想表达什么,可以不必告于人,但内心的重重自问是省略不得的。

《钦探》构思于2020年底,故事关于“土木之变”。这一影响明代历史走向的重大事件,从明至今都缺乏足够的文学书写。在我的理解中,这场战争具有多重荒诞的偶然性,并不是什么历史进程中一定会发生、迟早会发生的事件,而是多重因素以不可明察的方式叠加在一起才导致的惨剧。我对具体的作战经过与宏大场面并无兴趣,更想探究到底是什么导致的这场大败,那些复杂隐秘的“因果九连环”是如何运转的,如何将数十万人卷入了死亡的漩涡。除了明面上的原因,我还想往暧昧处、昏暗处去发掘,每个人物的内心也随之震解,灰尘、蛛网、碎发、血痂一齐掉落,看不见的罪恶与看得见的罪恶同样可怕。每个人的生命中都有“土木之变”的时刻,这便是历史与人在文学隐喻中的共体联结,千疮百孔的废墟中,唯有良知才构成人的尊严内核。这样的构思蕴含了我对这一历史事件的理解,也未尝不可谓我对这个世界的理解。

本书初稿完成于2022年初,写完后晾置了半年多,拿出来重看,大为惭愧,又花一年工夫重写了大部分章节。初稿过于渲染“荒谬”的色彩,而把事件处理得太轻易了——因果是网,而不是链条。重写时我努力织造心中的因果网,在人物塑造、结构情节和叙述节奏上都有较大调整。如今又时隔半年回看,愧怍少了些(哪能全无呢),觉得可以拿出手了。有些地方并不满意,但能力所限,只能保持如此模样。有些地方又颇为自负,以为天下英杰虽众矣,然非我不能写出。其实到底都是虚幻,终逃不过将来被遗忘的命运。

如今国内的历史虚构与非虚构写作呈现出丰富的面貌,深情款款状、揽镜自怜状、横眉怒目状、睥睨傲然状,状状纷纭,状状都有其成立的理由,只是比较缺少茫然慨叹的面孔,像是人生中第一次见到大海、第一次经历死别的那种茫然慨叹。不提供答案,没有大声疾呼,没有挥斥方遒,连立场也淡化。我作历史小说的目标之一,就是呈现茫然慨叹的面孔。目标达到了吗?《麒麟》没有,《钦探》也没有,还差不少距离,可能《钦探》稍进了一寸之地。这不是谦辞,是真实的想法。