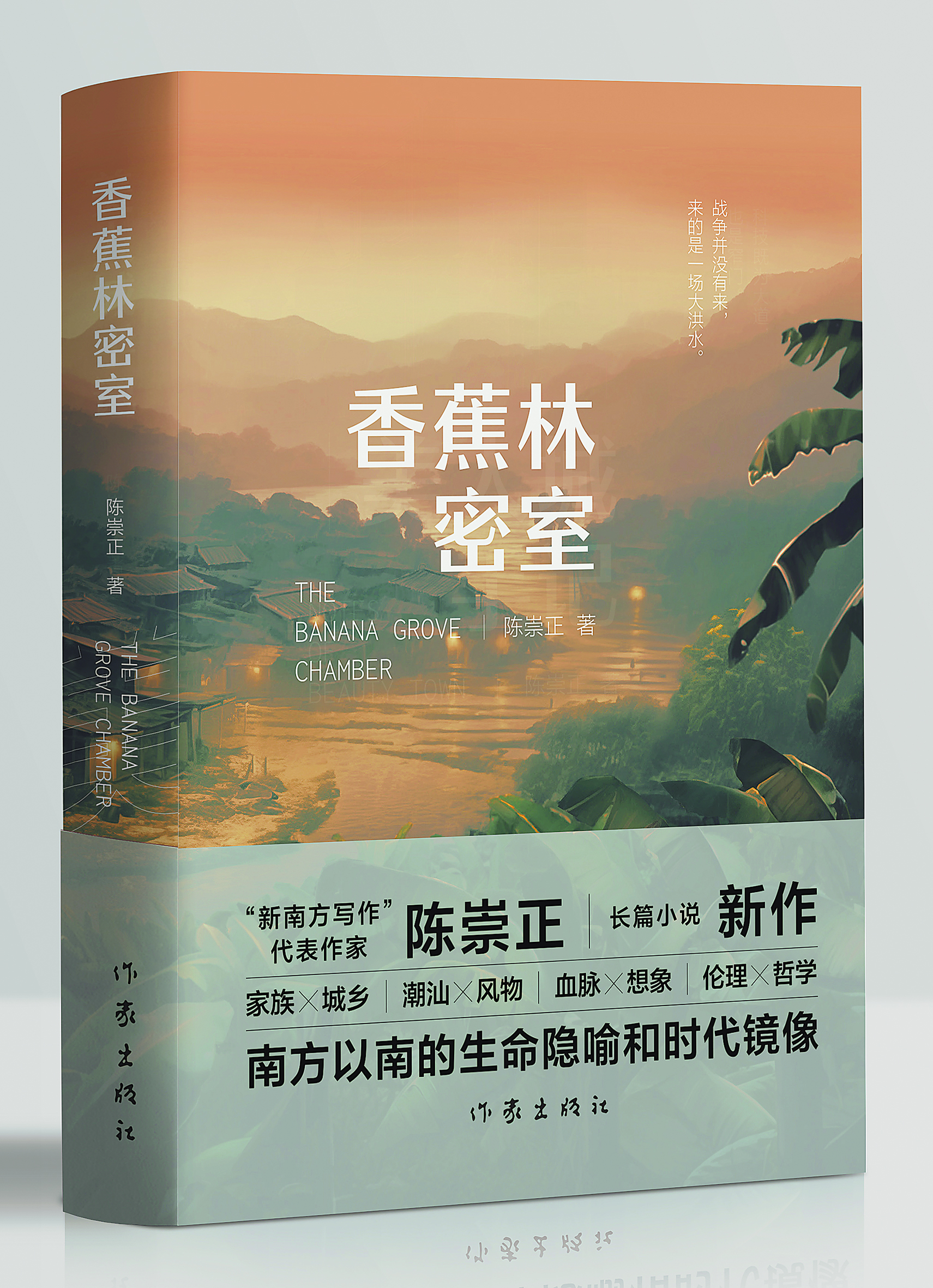

《香蕉林密室》,陈崇正著,作家出版社,2024年3月

继长篇小说《美人城手记》之后,陈崇正推出了长篇新作《香蕉林密室》。如果说《美人城手记》探索的是机器与人类、科技与现实、激情与异化的新锐问题,时间指向半步村在人工智能时代的未来史,那么这部《香蕉林密室》则把视线集束于半步村的既往,于改革开放40年的时代背景中,考量一个南方乡村以及村人的精神变迁史,呈现家族与城乡、潮汕与中国、血缘与情缘的绵密关联。《香蕉林密室》与《美人城手记》,分别构成了“美人城”故事的上下两个声部。关于美人城的“前史”与“未来”,沿着作品的时间轴渐次为我们展开,而家族血脉的延续、民间伦理的传承、消费语境和科技文化对现代人的反噬,也在两部作品中,透过彼此呼应的情节不断闪现、相互激发、持续震荡,沉淀下厚重的哲学意蕴。

《香蕉林密室》讲述的依旧是发生在半步村的故事。实际上,在陈崇正的文字序列里,半步村、停顿客栈、陈家祠堂、碧河镇、碧河大桥、美人城等语象,早已通过意义的频繁赋值与反复叠合,筑起一个稳定的象征空间系统。文本透过主人公陈星光的视角追溯过去,讲述半步村陈家、关家和祖家三家人的命运沉浮。其中,“我”的二叔陈大同被赋予了非同寻常的功能意义,如果没有他的存在,便不会有香蕉林密室,也就没有美人城的存在。陈大同的抉择与行动,让半步村的历史有了独特的发展路径,也育成了小说的寓言化叙事氛围。

在“我”的叙述世界里,二叔陈大同当过阉猪匠,捕过蛇,他源于守护爱情的冲动,盘下了一片地表荒芜、地下满是洞穴的丘陵地,自己绘制图纸,打通一个个洞穴,在土地上种起香蕉林。陈大同把香蕉林密室视为爱情的宫殿,然而他并没有真正拥有过这份爱情。“婚房”的功能消失之后,香蕉林密室的用途反而变得更为广泛。洪水成了灾,人们到此避难;一段时期里,这里又成了孕妇的隐身所。同时,它还是看押疯子的监护所、逃犯的藏匿所、处置仇人的施刑场,等等。更为重要的是,香蕉林密室充当着时代话语在现实中的微观投射物。市场经济的发展,切实改善了半步村的面貌,也使得“密室”的存在不合时宜。然而,围绕“密室”生发出的种种传说,比如这里是外星人的产物、是另一个世界的入口、有折叠了的多重时间……使得商人发现了建设旅游景点的商机。正是有了香蕉林的地下密室,才有了未来科技感十足的美人城空间,进而带动了半步村整体的房产开发热潮。

香蕉林密室向美人城的功能性转换,意味着一个以消费主义和娱乐文化为核心的新乌托邦的到来。在“发展才是硬道理”的经济催动下,美人城经历了一次又一次的扩建,与之相应展开的老村拆迁、城乡人员流动,成为20世纪90年代乡村城镇化发展的缩影。全球金融危机影响下的投资方资金链断裂,又使得所有关于美人城的传说戛然而止。烂尾的建筑工地,在十年中竟成为赌博、毒品等违法交易的场所。直至世纪之交,网络科技文化风潮袭来,美人城才再次获得投资者的青睐,被改造为“科技沉迷成瘾治疗中心”和“美人城虚拟现实研究院”。一方面要治疗人对科技的过度依赖,另一方面又要通过制造梦幻的方式,延续人的生命。此刻的美人城本身,便是人与科技文明悖论式关系的实体化象征。《香蕉林密室》收尾于父亲陈大康的“死”。吊诡的是,陈大康选择被割下头颅,保留自己的记忆,以便未来某一天再次于“美人城”中复活。那颗头颅的命运,以及密室后续的故事,即将在《美人城手记》中延续。

按照“美人城”故事的发展时序,《香蕉林密室》理应在先,而《美人城手记》却早于它出版。两个文本共同探索的,是乡土叙事、家族叙事、科技叙事之间的渗透与转化,它们构成了一篇完整的故事。同时,两部作品又可分开阅读,各自保持相对的独立性,并延展出鲜明的话语方向。《美人城手记》游动在未来的科幻境界,虚拟了香蕉林密室的赛博形态;《香蕉林密室》则倚重现实叙述,铺设美人城的兴建历程和半步村的伦理嬗变。从二叔陈大同、二婶彭细花、大哥陈星河、堂弟陈风来以及关立夏、肖淼等人物身上,可以感悟到潮汕人生命的本真样态,触碰到生命的韧性与强度。比如,二叔陈大同建造香蕉林密室,以之作为爱巢,随后又把它当作堡垒,保护孕妇。密室于他而言,是生命强力的象征,也只有在这里,陈大同才能“做个战士”,把握自己的命运。“密室”象征很容易让人联想到那位“树上的男爵”,一旦走出密室,二叔“心中的神”便会离他远去。作为时代的怪人,陈大同是失败者、零余者,也是鲜明的象征物。他不断向人们发出启示:个体很难游离出时代的旋涡,唯有成为怪人或疯子,才有可能找回内心的神。

的确,《香蕉林密室》里,容纳了数量颇多的“怪人”或者“疯子”,比如二叔陈大同,还有大哥陈星河、大学生龙大志、肖虎等。诸多游移在真实与虚幻之间的景观,往往要经由这些人物的凝视,方能得以彰显。就像密室山洞最底层那块能够飘浮的石头,只能显现在怪人、疯人眼前,无法被常人窥见。这块违背万有引力的石头,就像《悬浮术》中所设置的一样,它飘浮在空中,被神秘的力量悬置在两种力量之间。这两种力量,在《美人城手记》里对应的是人类与人工智能,在《香蕉林密室》中,则指向两类精神状态——绝对的强大与某种程度上的放弃。苍天造物,各有因由,所谓怪人与疯狂者,并非贬义的存在,亦如作家在文本中所传递的声音:生命从来就没有任何隐喻,卑微的意义是在叙述中被赋予的。

值得留意的“怪人”还有二叔的儿子陈风来,按照“我”的理解,陈风来具备了自闭症的某些症候,他不喜交流,口齿不清,不那么聪明,入学都成问题。随着小说的推进,他的口齿变得清楚了,却只能说“尴尬、妈妈、菩萨”三个词,用以表示否定、肯定与模糊的含义。令人惊奇的是,仅仅依靠三个词,风来就能对周遭事物作出准确的判断。可人们低估了风来的智性,也不相信一个“怪人”的言语,由此才导致陈大同误认为风来是杀人凶手,亲手将他缢死在密室之中。风来的死,造就了全书最让人泪目的瞬间。世界的真相,往往凝聚在不善言语的“怪人”脑中,他们洞悉万物的运转,其作出的诸类谶语,却往往会遭到漠视乃至误读,这一类人物的悲剧性由此而生。

香蕉林密室最初的功用是守护生命、躲避死亡,而风来的死,使得密室成为死亡的发生地和见证人。其本身隐含的意义悖论,触发我们重新审视“香蕉林”和“密室”的意义。从故事起始,“香蕉林密室”就被涂抹了足够亮眼的理想主义色彩。在南方,香蕉是水果之王,勾连着陈大同的爱情之梦,也联结着陈大同做生命主宰者的愿望。密室本身,或许隐喻着人类的原初状态。更进一步说,人类退回密室,象征着返回婴儿时期或生命体迷恋子宫的年代。最初写作《香蕉林密室》时,陈崇正把它处理成一部中篇,其文字配图正是一幅香蕉林下,婴儿在洞穴中酣睡的图景。按照当时的设想,作家本想写一个反映当年计划生育的小说,但他的视点显然又不在这些事件本身,作家更为关心的,是人物在密室时空的生存感觉。密室中的人摆脱了外在力量的控制,因而能够窥测到更多的秘密。更进一步说,密室具备了独立流动的时间感,它或者是缓慢的,或者是迷幻的。来到密室的人不再遵守外在的法理规则,他们展示着蛮荒的野性之力,抑或是将这里作为固守民间伦理的自留地。为了逃避现实中的压迫性力量,人们来到密室,然而久居于此,他们又会不断地去寻找光,向有光的地方攀爬,寻觅逃离密室的路径。密室给予人类精神暂时的自由,却始终在肉体上束缚着人类,因而人们选择与它分离,便如婴儿分娩一般,蕴藉着重生的希望。

密室本身还拥有一种解放人性的力量。投资人铁吉祥把密室改造项目命名为“美人城”,自然寄寓着彰显女性存在的初衷,也隐含着对当地家族文化中渴望男丁“传宗接代”的文化态度。从《香蕉林密室》到《美人城手记》,从密室的“子宫”隐喻到科技时代“人造子宫”的出现,陈崇正均沿着“生育”的主题反思人性。他从宏阔的视野出发,考量人性自身的复杂。通过血缘相传和科技改造所延续的,不仅有家族的文化记忆,还有人性的善恶基因,以及亘古未变的空虚。

《香蕉林密室》记录了香蕉林变成美人城的历史,《美人城手记》的结局是科技之城最终被人遗弃,变回了香蕉林。二者在共同的叙事逻辑推动下实现轮回,使得寓言结构在线性的史观内形成闭环。其间不断闪现的对潮汕文化风情、家族历史变迁、乡村发展现实、人工智能想象等要素的综合言说,自然而然显扬了“新南方”内蕴的地方性要素和蓬勃的精神力量。密室里潜藏的缓慢时间中的悲喜,代际之间对宗族精神和人文情智的传承,为作品植入了细腻且充盈的精神信息,也将地理风物上的“南方”书写提升为伦理结构上的“新南方”书写,实现了对新南方写作想象空间、情感空间及哲理空间的同步扩容。

(作者系南开大学文学院教授)