“人老到一定程度,生命又退回到婴儿时期,老人心里什么都明白,却什么都做不了,人,想要有所作为,想自己打理自己的日常,却一天不如一天。人生的迟暮是如此地悲凉,巨大的孤独、无助。尽头是生命的终极地带,人类每天都在朝着这个地带奔赴,生命不过是这样一场悲戚的旋风。” ——《天年》

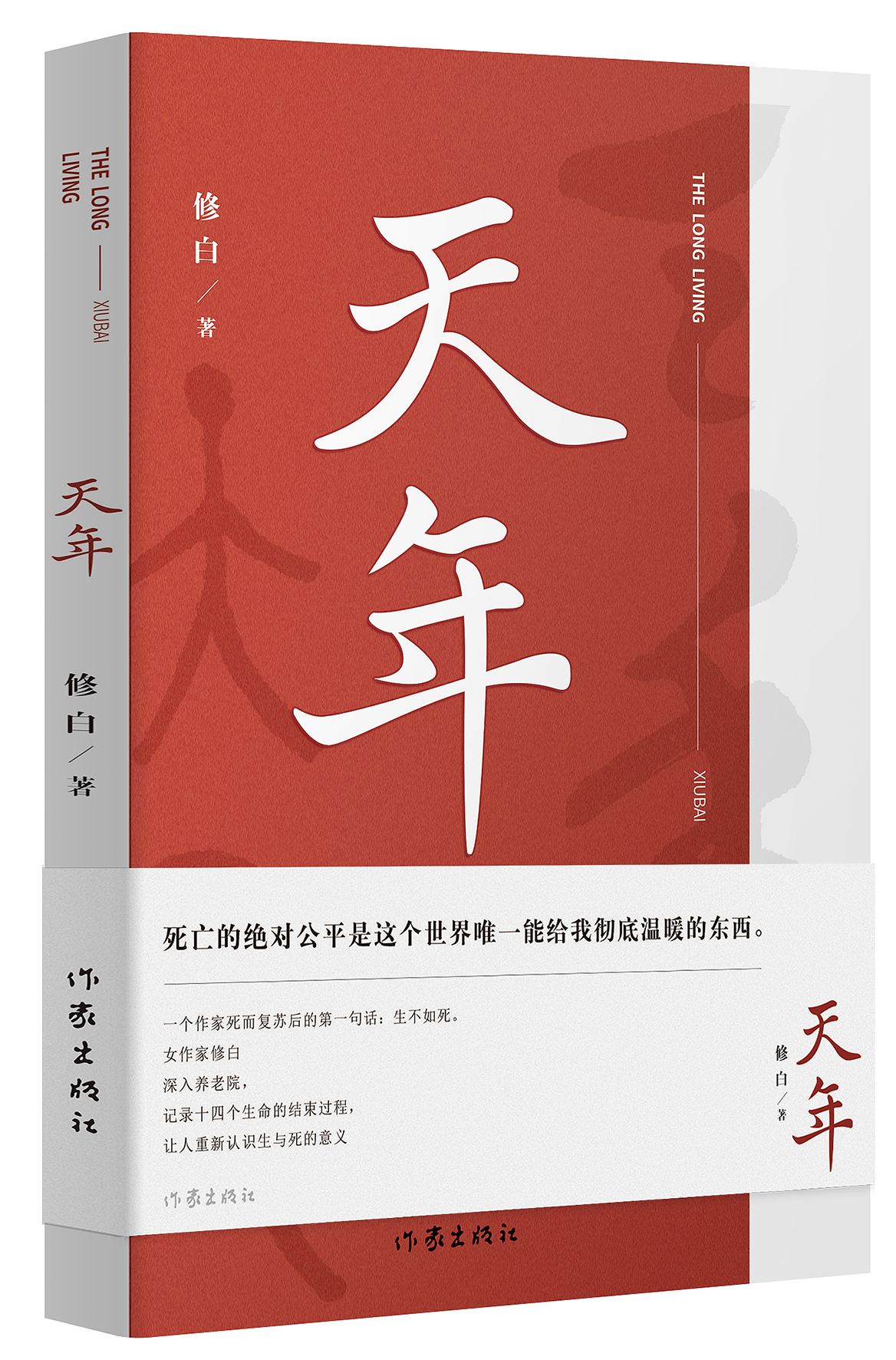

陪侍父亲在养老院的那三年里,修白见证着“死亡的痛苦过程”,她最终以“非虚构”的方式写成十五万字的《天年》,前后讲述了石油公司退休职工陈大爷、工厂退休厂医闵大爷、夏教授、化工厂退休的吴师傅、三甲医院前院长郜老先生、退休公务员老田、高校退休行政干部赵大妈、离休干部吴大爷等几位老人生命的最后时光,感慨养老院中的人生百态。“天年”,一种生命距离的遥望。“颐养天年”是对于人生晚年的美好想象、善意告慰和人道承诺,饱含着人类社会对暮年的尊重和送别。文明至此,在一次又一次的庆生之后,不再是社会“劳动人口”的、“退休”的老人们如何自处,何以终老?《天年》盯着那些只见结果的“逝去”,掀起最后的死亡判决。那末了的时间原来与诗意无关,又因疼痛而倍速慢放,死生折磨,其足以撕裂现实生活层层包裹起来的宏观与微观,直抵世道人心,像那道“黑暗的闸门”,横亘在我们的眼前。

像是盗取了地府阎王判官的生死簿,《天年》以死为因果,讲述生的故事。著作九章,每一章主要写一位老人。“陈大爷,男,87岁,肝癌晚期,石油公司退休职工。”每次讲述都如此开头,再倒叙回眸匆匆交代老人一生行迹,最终目光凝视在养老院窄窄的床铺上。倾听、记录、描述、感慨,取一个题目如《一生最大的遗憾》《死不了的人》《最后的忏悔》《死了也好色》。无论职业、成就、家庭生活还是出身、学识、修养、性格禀赋,到此一步,人无一不可怜,精神孤独、身体脆弱,被嫌弃、被拒绝,甚至被虐待。“当老人的小女儿告诉我,她父亲曾经是散打冠军的时候,老人竟然张大嘴巴,像孩子一样痛哭起来。回忆过去的任何一件小事,她的父亲都会号啕大哭。这个头脑清晰的男人,时常为自己现在的样子痛哭流涕。每次女儿给他抠大便,擦洗,都使他狼狈不堪,大哭,情绪失控。”一种“看见”,“看见”生命是如何虐待生命,盛年是如何欺凌老年,人的归途如何艰辛、委屈、无助。

“他们究竟是怎样的两代人之间的关系,她们的亲情是靠孝道还是房产维系?她们不怕脏不怕累,她们比她做得好,但是,她们为什么现在才来,到了老人临终的时候才出现,她们爱过他吗?”《天年》里的老人还不属于社会学视野中那部分无依无靠、穷困潦倒的“弱势群体”,他们是退休的“城市劳动力人口”,他们被“青春文化”所抛弃。现代文学的图景本是一副人生盛年的景象,它以青年人的呐喊开始,从青年人对旧家庭的控诉开始,意图鞭笞看得见的不合理,畅想更好的现代社会秩序和人生图景。“老少”“父子”“新旧”等二元对立通过文学意象已悄然地植入社会文化,与经济社会的“功用价值”“效率认知”“成败观念”粗暴结合,与我们对于现代的想象和对幸福的追求逻辑性缠绕,进而形成一种“青春文化”。伴随着农耕文明的消失,在个人奋斗、法律家庭、超级城市、青春潮流和日日夜夜商业的狂欢下,愚公移山,父父子子的图景消失,大家庭最终也在城市化,在人口、生育政策中瓦解。养儿防老,多子多福随之也逐渐在文化和观念上失效。当生命不再盛年,当人“没用”,当起居不能自理时,我们怎么办?

五十年代末,国家集中建设了一批“敬老院”,“五保”照顾“鳏寡孤独”(实行保吃、保穿、保烧、保医、保葬)(儿童保教)。对“敬老院”的记忆、理解和想象不仅潜在地影响了新世纪以来人们对于“养老院”的“孤儿”情感认知,它还深层次地参与了整个社会对于现行“养老院”“养老”“临终关怀”等问题的想象和行动。关心养老院的建制、发展和现状,此时早已不止于“五保”的社会道义承担,而是关心我们终将要面对的晚年时光。“人文主义”被认为是20世纪现代家国想象中根本性的眼光,想象人,认识人,理解人,培养新人——修白在养老院的“观察”以悲情的笔触挑战我们对“人”的理解,描述、感慨、提问又哭泣,在具体的道德、恩怨之中,驻足人、人性、人道,从生命之痛处,再次撑起启蒙之光,是对“五四”新文学启蒙传统的延续。

“我这个不懂医学的人,每一个决定都关系到父亲的疼痛。而我是如此地不懂死亡,不懂什么叫临终。”《天年》的“看见”“思考”“呼吁”来自于作者的“私人情感”,她在对父亲“最终的送别”中,书写生命本身的庄严和人应该有的肃穆,在一声声最后的“忏悔”中倔强地守护着我们对于“人性”,对于“善”的信仰。这也是一本复杂的女儿书,女儿是《天年》的视角、情感、声音和结构线索。她一再求索如何搀扶父亲,护送他体面、圆满、尽少痛苦地终了。当意识到血缘亲情不足以支撑这种守护和送别时,她以“生命”的尊严同情、悲悯那些临终的老人,以爱为灯,点亮那“回老家”时黑暗的路,送他们一程。在这些向死的叙说中,她怒气冲冲,如修行般冲着死亡叩问作为女儿、女子的不公、不幸。

像修白这样一位善于“虚构”的写作者,为何“非虚构”?她说:“这些死去的老人,他们临终的生命消失,却在我的生命中残喘。我把这些残喘吐纳出来,变成文字。把他们聚合在这里,重现昨日的场景。探究他们的幸福与不幸的根源。”(《〈天年〉创作谈》)

阅读这本“非虚构”的感受,像历经一部长篇小说之后,幕布闭合,只见作家走了进来,吸一口气,举目四座,跟我们聊她的写作,一篇创作“后记”。“非虚构”是对“虚构”行为肯定之后的否认,它不是报告文学、散文抑或新闻写作的变种,而是出自于虚构本身,是对虚构的和盘托出,是无所戒备的诉说。从“虚构”到“非虚构”,从“想象”到“看见”,从美学到肉身,从“艺术”到“宗教”,修白在《天年》中的“非虚构”写作是此时的生命呼喊求助于文学,力图以字句的方式,把光引向光的背面,叫人们看见人们所没有看见的角落和时间。“看见”以天理公道为本心,打量世道人心,它本身就是一种守护,既无力又有力。